Der Mythos vom „Wandel durch Handel“ und das Problem von Nord Stream 2

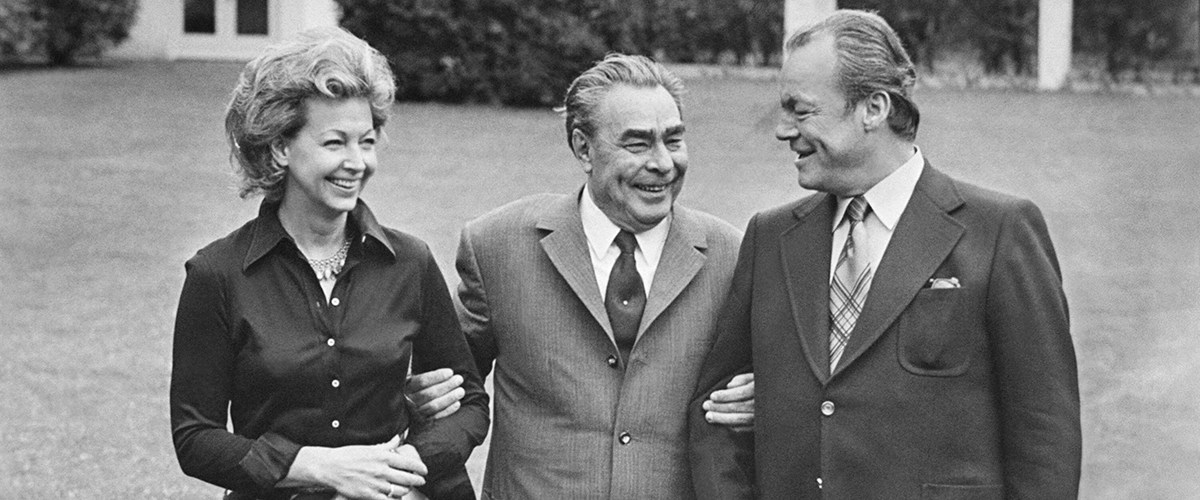

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU Leonid Breschnew mit dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt (R) und seiner Frau Rut Brandt am 20. Mai 1973 in Bonn. Foto: Imago / Itar-Tass

Die Ostpolitik von Egon Bahr und Willy Brandt gilt in Deutschland immer noch als Erfolgsgeschichte. Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte, dass es neben innersowjetischen Angelegenheiten auch die russische Abhängigkeit von den Einnahmen aus Gas und Öl waren, die die UdSSR zu politischen Veränderungen zwangen. Welche Lehren können Deutschland und der Westen daraus für den Umgang mit Russland in der aktuellen Situation ziehen? Ein Gastbeitrag von Kyrylo Tkachenko.

Die frühere Ostpolitik der Bundesrepublik gilt noch immer als Erfolg. Ein Erfolg, auf den man getrost stolz sein kann. Doch auch es, wenn für diese Einschätzung eine faktische Grundlage gibt, geraten heute einige Aspekte des damaligen politischen Kontextes in Vergessenheit und werden von einem populären Mythos verschleiert.

Die „neue Ostpolitik“ Westdeutschlands ist auf keinen Fall mit einem bedingungslosen Appeasement zu verwechseln. Im Gegenteil: Sie war mit einem Maß an Abschreckung gepaart, das heute kaum noch vorstellbar ist (man bedenke allein die etwa 6.000 amerikanische Atomwaffen, die in Europa stationiert waren). Die Reaktionen des Westens auf das sowjetische Vorgehen in den Siebzigern und Achtzigern fielen stets härter aus als heute. Und das, obwohl das Auftreten der aktuellen russischen Führung mit der sowjetischen durchaus vergleichbar ist.

Ein historischer Vergleich zeigt außerdem, dass die UdSSR gerade auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs von vielen destruktiven Handlungen absah, die das heutige Russland beinahe unbestraft ausführen darf. Dazu gehören politische Morde im Ausland, Anschläge auf Waffenlager der NATO-Staaten, vor allem aber der Angriff auf die Grundlagen der europäischen Nachkriegsordnung in Form der Krim-Annexion.

Wer will schon zurück in den Kalten Krieg?

Warum der Westen heute so vorsichtig agiert, in sich zusammenschrumpft und uneinig ist, lässt sich nicht allein durch die Handlungen Russlands erklären. Dennoch gibt es für den gegenwärtigen Realitätsverlust einfache, psychologische Gründe. Wer will schon in die Zeiten des Kalten Kriegs zurück? Vielleicht lässt sich Russland ja doch irgendwie besänftigen – ohne, dass dabei ein jahrzehntelanger Dauerkonflikt entsteht. Es scheint zumindest, dass viele Westeuropäer damit einverstanden wären, die Ukraine Russland zu überlassen, wenn die russische Führung damit zufrieden gestellt und nicht weiter vorrücken würde.

Der größte Mythos der ehemaligen Ostpolitik besteht wohl in dem Glauben, im Fall der Sowjetunion etwas Grundsätzliches mittels des „Wandel durch Handel“ bewegt zu haben. Der Handel Westdeutschlands mit der UdSSR übte jedoch, wenn überhaupt, eher einen negativen Einfluss auf die politischen Veränderungen in der späten Sowjetunion aus. Die Unmengen von Petrodollar , die nach der Ölkrise von 1973 nach Russland flossen, hatten die sowjetische Führung dazu verleitet, sowohl die sogenannte Kossygin-Reform der zweiten Hälfte der Sechziger-Jahre zurückzurollen, als auch den Rüstungswettlauf weiter voranzutreiben.

Die Reformen von Kossygin waren so etwas wie eine erfolgreiche Perestroika im wirtschaftlichen Bereich. Es ging um einen partiellen Abbau der Planwirtschaft ohne politische Reformen — eine Art des „chinesischen Weg“, welcher die Sowjetunion überlebensfähiger hätte machen können. Im Unterschied zur späteren Perestroika war die Kossygin-Reform tatsächlich ein Erfolg mit Wachstumsraten von acht Prozent jährlich. Jedoch stieß sie auf Widerstand innerhalb der Partei und in Teilen der Gesellschaft. Am Ende entschied sich die Parteiführung für den einfachsten Weg: Man ließ alles beim Alten, rollte die Reformen zurück und kompensierte die Mängel der Planwirtschaft durch Einnahmen aus dem Öl- und Gashandel.

Stagnation und Fall des Ölpreises

Die wirtschaftliche Lage wurde dadurch allerdings nicht besser und die Wachstumsraten der sowjetischen Wirtschaft stagnierten in einem Maß, dass selbst den betagten Staatsmännern in den Jahren vor der Perestroika langsam klar wurde, dass es bald keine Alternative zu einem umfassenden wirtschaftlichen Umbau mehr geben würde (die ersten Versuche dazu wurden bereits unter dem ehemaligen Sekretär des Zentralkomitees der KpdSU, Juri Andropow, in der ersten Hälfte der Achtziger Jahre unternommen).

Als Gorbatschow endlich mit dem ernsthaften Versuch einer Wirtschaftsreform anfing — denn zu Anfang der Perestroika ging es vor allem um die Wirtschaft —, war es fatalerweise zu spät. In den Jahren 1985 und 1986 fielen die Ölpreise rasant und das Geld, das das Land jetzt besonders dringend brauchte, war einfach nicht mehr auf dem Markt. Ihr goldenes Jahrzehnt aus den Jahren 1973 bis 1985 hatte die UdSSR einfach verspielt.

Anstatt sich zu reformieren, investierte man lieber in einen sinnlosen Rüstungswettlauf. Am Ende erreichte die Sowjetunion einen strategischen Ausgleich mit den USA und überholte sie sogar in manchen Bereichen. Beispielsweise besaß die UdSSR Mitte der Achtziger Jahre um ein dutzend tausend mehr Atombomben als die USA und hätte somit ein paar mehr Erden vernichten können. Dabei kam der sowjetische Normalbürger aber nicht einmal in den Genuss von Toilettenpapier. Damenbinden produzierte die sowjetische Industrie übrigens auch nicht — dafür aber Panzer und Sturmgewehre von Spitzenqualität.

Die politische Wende: keine Nachwirkung des Handels mit Deutschland

Was haben all diese Entwicklungen mit Deutschland zu tun? Milde ausgedrückt: nicht besonders viel. Die Bundesrepublik hatte weder Einfluss auf den Anstieg der Ölpreise 1973, noch auf deren Fall zwischen 1985 und 1986. Man zahlte eben den aktuellen Preis auf dem Weltmarkt und hatte keinen Einfluss darauf, wie die Gelder von der UdSSR verwendet wurden. Es wäre auch realitätsfern, die Perestroika als eine Art Nachwirkungen des früheren, lukrativen Handels mit der Bundesrepublik zu sehen.

Abgesehen von den genannten wirtschaftlichen Gründen sowie der Notwendigkeit, aus dem Rüstungswettlauf auszusteigen, erklärt sich die Perestroika in erster Linie durch Veränderungen in der sozialen Struktur der sowjetischen Gesellschaft, insbesondere das Wachsen der Mittelschicht, die ihre relative Stellung in der sozialen Hierarchie gleichzeitig zu verlieren drohte. Mit Willy Brandt oder Egon Bahr aber hatte diese Entwicklung nun wirklich nichts zu tun. Aus der heutigen Perspektive kann man deshalb festhalten: Zu einer politischen Wende in der Sowjetunion kam es erst, als das Land nicht mehr so viel Geld mit Gas und Öl verdienen konnte.

Der Blick auf die UdSSR in diesem Zusammenhang ist insofern wichtig, als die Wende von 1989 in anderen osteuropäischen Staaten vor allem durch die neue Haltung der Sowjetführung ermöglicht wurde. In den Jahren 1988 und 1989 verabschiedete sich Gorbatschow von der sogenannten Breschnew-Doktrin, sodass der kommunistischen Führung der Ostblockstaaten und ihren Zivilgesellschaften klar wurde, dass sich die UdSSR im Fall von friedlichen Proteste von einer militärischen Intervention absehen würde. Das war wohl die wichtigste Voraussetzung für den Fall der kommunistischen Regime in Osteuropa.

Trotz einer wagen historischen Beweislage mit Blick auf die UdSSR, wird der Mythos von den Erfolgen der früheren Ostpolitik heute gerne wiederbelebt und auf die aktuelle Lage übertragen. Die Schlussfolgerung, die man oft hört, lautet: Wenn es früher so gut funktioniert hat, dann muss sich auch die heutige Politik ähnlich ausrichten.

Je höher der Ölpreis, desto aggressiver die russische Politik

Was ist falsch an der Vorstellung, man könnte Russland im Sinne eines „Wandels durch Handels“ mäßigen? Ein Blick auf die Abenteuer des russischen Militärs in die Nachbarländern im Kontext der Gas- und Ölpreise zeigt, dass Russland umso aggressiver agiert, je höher die Preise gerade liegen. Anders gesagt: Einnahmen aus internationalem Handel machen die Russische Föderation kaum friedlicher.

Warum sind die Osteuropäer und die USA dann gegen deutsch-russische Pipelines? Geht es den Amerikanern in Wirklichkeit nur um einen Absatzmarkt für das eigene Gas? Ist ein verständnisvoller, sich aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung eröffnender Blick auf Russland den „kleinen“ osteuropäischen Völkern einfach nicht möglich?

Die Antwort ist recht simpel. Bevor Nord Stream 1 gebaut wurde, konnte sich Russland nur schwer einen Krieg gegen die Ukraine leisten. Die meisten russischen Pipelines gingen nämlich durch das Territorium der Ukraine. Im Falle eines bewaffneten Konflikts hätte das Land über einen erheblichen wirtschaftlichen Hebel verfügt. Die Fertigstellung von Nord Stream 1 im Jahr 2011 und die russischen Gebietsgewinne im Jahr 2014 hängen somit zusammen. Wenn Nord Stream 2 nun doch angeschlossen würde, hätte Russland „freie Fahrt“. So einfach ist das Argument, das deutschen Diplomaten schon hundertfach präsentiert und genauso oft von ihnen ignoriert wurde.

Kyrylo Tkachenko ist Historiker und lebt in Kyjiw. Er promoviert derzeit zum Thema „From the Support of Ukrainian Sovereignty to the Idea of ‘Regional Independence’: Miners’ Movement in the Donbas, 1989–1993.“ an der Europa-Universität Viadrina.

![]()

Verwandte Themen

Newsletter bestellen

Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.