Verbrannte Erde

Heute vor 36 Jahren ereignete sich in Tschernobyl die schlimmste Atomkatastrophe der Menschheit. Die Grünen-Politikerin Rebecca Harms war seit Ende der Achtziger-Jahre mehrmals vor Ort. Als die russische Armee im Februar dieses Jahres nach Tschernobyl vordrang, begriff sie die Dimension des Kriegs. Von Rebecca Harms

Der Krieg gegen die Ukraine, in den Wladimir Putin die russische Armee geschickt hat, quält viele. Mich auch. Und mich schmerzt dazu, dass viele Menschen um mich herum nicht wirklich bereit sind, die ganze Dimension dieses Kriegs zu sehen, weil die Konsequenzen gefürchtet werden, mit denen auf das Grauen dieses Krieges reagiert werden müsste. Die Ukraine ist für die meisten ein unbekanntes Land geblieben. Dabei hat die Atomkatastrophe von Tschernobyl einmal Deutschland und seine Energiepolitik verändert.

Als jetzt, 36 Jahre nach der Explosion von Block 4, die russische Armee gezielt den atomaren Komplex von Tschernobyl angegriffen und beschossen hat, begriff ich die Dimension des Krieges noch einmal neu. Während um mich herum zuerst die Frage diskutiert wurde, ob ein Unfall heute in Tschernobyl Auswirkungen auf uns haben könne. Einige Politiker und Experten in Berlin befürchteten, die ukrainische Regierung würde diesen Angriff aufbauschen, um den Westen in den Krieg zu verwickeln. Mich hat gerade dieser Angriff in einen Alptraum gestürzt. Der handelt von der totalitären Dimension des russischen Krieges gegen die Ukraine.

Und er handelt von meinem Land, in dem sich die Menschen erst dann bedroht fühlen, wenn Strahlenwerte auch in Deutschland steigen.

Das Leben vor und nach Tschernobyl

Mein Weg in die Ukraine begann 1988. Auf Einladung des sowjetischen Pen Club ging ich auf eine Reise in die Zone von Tschernobyl. Mit dabei waren ukrainische Mitglieder des Pen und zwei andere Deutsche. Als deutsche Aktivisten und Atomkraftgegner wurden wir an den Ort des größten Atomunfalls geschickt, über dessen Schrecken und Folgen trotz Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion von Gorbatschow nicht öffentlich diskutiert wurde. Mit der damaligen Einladung war der Wunsch verbunden, diese öffentliche Diskussion mit uns zu beginnen.

Am 24. Februar dieses Jahres, als die Meldung kam, dass die russische Armee den Atomkomplex von Tschernobyl angreife, wurde ich wie in einer Zeitschleife in das Jahr 1988 zurückgeworfen.

Bevor wir damals von Kyjiw in die Zone aufbrachen, wurde ich immer wieder mit einem Gedanken konfrontiert. Es waren eher die Älteren, die ich in Moskau und Kyjiw traf, die versuchten mir zu erklären, dass Tschernobyl die Zeit neu unterteilt hatte.

Bis Tschernobyl, bis zur Katastrophe am 26. April 1986, hätte es das Leben vor dem großen Vaterländischen Krieg und das Leben danach gegeben. Seit diesem Tag im April teilte sich das Leben in die Zeit vor Tschernobyl und die Zeit danach.

Erst als wir im Gebiet von Tschernobyl ankamen, verstand ich diese Worte wirklich. Je näher wir der Zone kamen, desto mehr verwandelten sich die Straße und die Landschaft. Unsere Route begann in einer ländlichen Idylle und endete in militärischem Gebiet. Endlose Armeekolonnen transportierten Soldaten, zivile Helfer, Gerätschaften und Material. Schon vor der Passierstelle am Eingang ins Sperrgebiet tauchten links und rechts der Straße Baracken- und Zeltlager auf. Im Sand und Staub lebten hier Soldaten, die verpflichtet wurden, gegen die Folgen der Explosion von Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl zu kämpfen.

Der unsichtbare Feind

Gorbatschows Rote Armee und andere Bürger der Sowjetunion wurden und werden im Westen damals und heute gern gelobt für den heldenhaften Einsatz nach dem Super Gau, mit dem die tapferen Sowjetbürger seit dem 26. April 1986 die Welt vor Schlimmerem bewahrt hätten. Als ich das erste Mal in die Zone kam, im Oktober 1988, arbeiteten nach offiziellen Angaben 8000 Zivilisten im Atomkombinat Tschernobyl und 8000 Soldaten waren für sechsmonatige Einsätze mit Arbeiten zur Dekontaminierung beauftragt. In einem Strahlenregister waren bis dahin 600.000 Personen registriert.

Evakuierte, zivile Beschäftigte und Armeeangehörige wurden zusammen erfasst. Soldaten und Freiwillige, deren Baracken und Zelte wir schon kannten, beobachteten wir in der inneren Zone, die in einem Zehn-Kilometer-weiten Radius um das AKW Tschernobyl gezogen worden war. Wegen der Strahlung war diese Zone damals mit einer angeblich unüberwindbaren Grenze gesichert. Es gab dort viele Plätze mit Halden oder Kuhlen voll mit Betontrümmern, Maschinen und Abraum. Überall im Gelände arbeiteten große und kleine Gruppen von Soldaten, oft mit Hacken, Schaufeln und Schubkarren.

Sie trugen kontaminierten Boden ab, verluden ihn auf Lastwagen und brachten ihn auf Deponien. Die allermeisten von ihnen trugen weder Maske noch Kopfbedeckungen. Es war ein heißer, staubiger Tag. Die asphaltierten Straßen, auf denen die Lastwagen fuhren, wurden immer wieder von Wasserwagen abgespült. Das Wasser versickerte im Sand.

Während in dem nicht havarierten Block des AKW Normalbetrieb herrschte, sahen wir wie im Gelände im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Armee damit beschäftigt war, gegen einen unsichtbaren Feind zu kämpfen.

Unabhängigkeit und Abrüstung

Tschernobyl und die Ukraine ließen mich nicht los. In den 34 Jahren seit meinem ersten Besuch bin ich mehrfach in die Zone zurückgekehrt. Zuerst in den späten Neunziger-Jahren und später als Europaabgeordnete alle fünf Jahre zu den Jahrestagen. In diesen Jahren passierte viel. Die Ukraine erlangte wie andere ehemalige Sowjetrepubliken ihre Unabhängigkeit. Freunde aus zentral- und osteuropäischen Staaten haben mir unabhängig voneinander immer wieder erklärt, dass der Zerfall der Sowjetunion nicht nur durch die Katastrophe von Tschernobyl forciert worden sei. Die Art, wie Gorbachev die Armee und viele Zivilisten ohne Information und ohne Schutz in den „Kampf gegen das atomare Feuer” geschickt hatte, habe die Stimmung gegen Moskau gedreht. Die Ukraine übernahm mit der Unabhängigkeit auch die Ewigkeitslasten von Tschernobyl. Seither wurde ein großer Teil des staatlichen Haushalts aufgewendet für Tausende, die bis heute mit Stilllegungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt sind, für die Behandlung von Gesundheitsfolgen und die Renten der Liquidatoren.

Die Erfahrung mit dem Kampf gegen die atomare Katastrophe trug nach meiner Beobachtung wesentlich dazu bei, dass der erste Präsident der unabhängigen Ukraine, Leonid Krawtschuk, gleich nach der Unabhängigkeit die atomare Abrüstung seines Landes verwirklichte. Er tat das in dem Glauben, damit eine weltweite Abrüstung der Atomwaffen in Gang zu setzen.

Anlässlich des 30. Jahrestags von Tschernobyl, zwei Jahre nachdem Russland die Krim besetzt und den Krieg gegen die Ukraine begonnen hatte, erklärte Krawtschuk öffentlich, dass er es bereue, dass die Atomsprengköpfe abgegeben wurden. Das Budapester Memorandum, mit dem der Ukraine für die einseitige Abrüstung Schutz zugesagt worden sei, sei von der Schutzmacht Russland gebrochen worden.

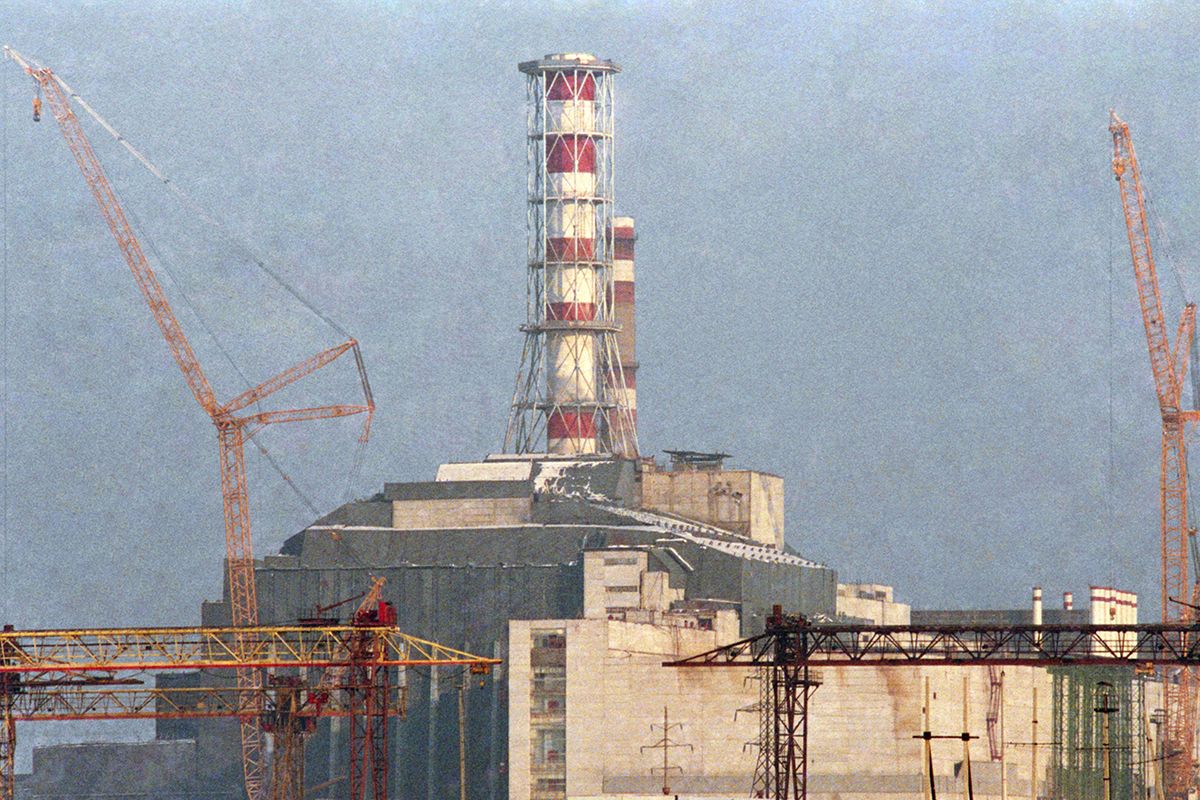

Am Tag nach der Rede von Krawtschuk besichtigte ich mit einer Gruppe von OECD-Botschaftern den neuen „großen Bogen”, der den Sarkophag über dem havarierten Block 4 einschließt. Allein in diesem Bau, den einige der Besucher als Kathedrale der Zukunft sahen, waren Milliarden geflossen, weil so die Beherrschbarkeit des atomaren Feuers gezeigt werden könne. In einer zeremoniellen Sitzung im großen Saal des Verwaltungsgebäudes von Tschernobyl mit dem damaligen Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, sagten die internationalen Geldgeber dreißig Jahre nach dem Supergau dann noch einmal frische Milliarden zu.

Sturm ins Sperrgebiet

Sechs Jahre später, gut zwei Monate vor dem 36. Jahrestag von Tschernobyl, erklärte Wladimir Putin der Ukraine offiziell den Krieg. Der Angriff erfolgte mit großer Wucht auf viele Städte der Ukraine gleichzeitig. Da der größte Teil der Welt vorgezogen hatte, Putins Drohungen und seinen Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenzen nicht ernst zu nehmen, waren die allermeisten überrascht. Ich hatte seit Tagen nicht geschlafen und mir für die Nacht des Angriffs den Wecker auf 5 Uhr morgens gestellt. Ich war also nicht überrascht. Nach vielen Besuchen an der Front im Donbas seit 2014 hatte ich eine Vorstellung vom Krieg. Aber auch meine Vorstellungskraft reichte nicht aus, um mich auf das Totalitäre des neuen Angriffs vorzubereiten.

Ich fing an, es zu begreifen, als am Nachmittag des 24. Februar die Nachricht vom Angriff auf Tschernobyl kam. Das Sperrgebiet wurde beschossen, Flugzeuge und Kampfhubschrauber begleiteten die Kämpfe, mit denen die russische Armee nach Tschernobyl vorrückte. Allen Vereinbarungen zur Genfer Konvention und dem Völkerrecht zum Trotz versuchte die russische Armee, das Sperrgebiet als sicheren Ort des russischen Aufmarsches und Basis für den Angriff auf Kyjiw zu nutzen. Die Eroberung einer Atomanlage hatte es bis dahin in keinem Krieg gegeben.

Wie einige Tage später am größten Atomkraftwerk Europas bei Saporischschja setzte die russische Führung darauf, dass man sich in der Zone von Tschernobyl sicher verschanzen könnte vor der ukrainischen Abwehr. Russische Soldaten sperrten die gefangenen ukrainischen Mannschaften der Nationalgarde, die das Sperrgebiet bewachten, für die Zeit der Besatzung im Keller unter dem Saal ein, in dem 2016 die OECD-Zeremonie zur Vorstellung des Sarkophags stattgefunden hatte. Ein Teil der Betriebsmannschaft wurde ebenfalls festgesetzt und gezwungen, im Schichtbetrieb die technischen Systeme der Zwischenlager und Abklingbecken in Gang zu halten. Diesen ukrainischen Arbeitern, die unter größter Anspannung und Angst arbeiten mussten, ist zu verdanken, dass die Atomanlagen in den vier Wochen russischer Besatzung und trotz eines kompletten Stromausfalls nicht außer Kontrolle gerieten.

Einer ihrer Chefs, ein ethnischer Russe, berichtete inzwischen, dass die russischen Soldaten völlig ahnungslos in die Zone einmarschiert seien. Sie hätten sogar versucht, die Soldaten zu warnen, besonders weil diese wochenlang in kontaminierter Erde geschanzt und ohne Schutz gegen radioaktiven Staub Verteidigungsgräben zur Befestigung ihrer Position in der Zone ausgehoben hätten. Ein Zeuge schilderte, dass die russischen Soldaten quasi in der Erde gelebt hätten, in der sie wohl ihre eigenen Gräber geschaufelt hatten. Als die Schlacht um Kyjiw aufgegeben wurde und die russischen Soldaten nach 35 Tagen Besatzung nach Belarus abzogen, wurde aus Belarus gemeldet, es seien mehrere Busse voll mit strahlenkranken Russen im Krankenhaus in Gomel eingetroffen.

Es wurde auch berichtet, dass es wegen der Symptome der Strahlenkrankheit vor dem Abzug Meutereien gegeben habe. Das hat die russischen Soldaten aber nicht davon abgehalten, alles zu plündern, was in Tschernobyl nicht niet- und nagelfest war. Zum Plündergut gehörten wohl auch radioaktive Substanzen und Proben, mit denen dieses Gift in die Welt getragen wurde.

Helden und Opfer

36 Jahre sind seit der größten Atomkatastrophe vergangen. Es waren Jahrzehnte, in denen zuerst ganze Heerscharen von Soldaten der Roten Armee aus der ganzen Sowjetunion in die Schlacht gegen den unsichtbaren Feind in der Zone geworfen und zu den Helden dieser Schlacht gemacht worden waren, ohne dass sie die Risiken ihres Einsatzes verstanden. Als es die Rote Armee nicht mehr gab, übernahmen Ukrainer die Aufgaben. Viele Milliarden Dollar wurden aufgewendet, um die radioaktive Verseuchung zumindest halbwegs unter Kontrolle zu bekommen. Tausende haben dabei ihre Gesundheit geopfert, Tausende sind gestorben. Ein Register über die Opfer von Tschernobyl aus der Roten Armee gab es nicht. Denkmäler für die heldenhaften Soldaten, Feuerwehrleute und zivilen Liquidatoren, die in Tschernobyl aufräumten, gibt es an vielen Orten – auch vor dem Gebäude, dass nun von russischen Soldaten besetzt wurde.

Wie wenig für den Kreml immer noch ein Menschen- oder Soldatenleben zählt, wurde in Tschernobyl nun zum zweiten Mal gezeigt: Nichts.

Und mit dem Angriff auf Tschernobyl wurde der Welt auf besondere Art gezeigt, dass die Bereitschaft, die Ukraine zu verwüsten, in diesem Krieg grenzenlos ist. Das Böse scheint total geworden, hatte die Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch mir einmal im Gespräch gesagt. In Tschernobyl und an anderen Orten, wird mit konventionellen Waffen gekämpft, aber mit Folgen, die sonst durch Massenvernichtungswaffen ausgelöst werden.

Die verbrannte Erde hatte die Sowjetunion mit Tschernobyl der Ukraine hinterlassen. Über Vieles war im wahrsten Sinne des Wortes Gras gewachsen. In der Ukraine hatten die Alten aufgehört, darüber zu reden. Die Jungen hatten andere Sorgen. Erst die Fernsehserie „Tschernobyl” machte 2019 die größte Atomkatastrophe der Welt wieder zu einem Thema. Die Verfilmung eines Teils ihres gleichnamigen Buchs, das Swetlana Alexijewitsch als „Chronik der Zukunft” betitelte, brachte neue und notwendige Aufmerksamkeit. Eine toxische Mischung aus Planwirtschaft, Ehrgeiz, Überwachung, Inkompetenz, Verantwortungslosigkeit, Angst und menschlichem Versagen hatte zum Supergau geführt – dieselbe Mischung zum Kollaps der Sowjetunion.

Gegen die Wiederholung der Geschichte

Junge Leute in der Ukraine haben durch die Fernsehserie vieles neu verstanden. Die neue Bedrohung für ihr Land kennen sie seit Wladimir Putin offen für die Wiedererschaffung der Sowjetunion in ihren alten Grenzen eintritt. Seit die Krim besetzt und der Donbas in den Krieg gezogen wurde, wissen sie, was ihnen droht, wenn die Ukraine zurückgeholt wird in ein russisches Reich, das heute eine Mischung aus Sowjetdiktatur und Mafia-Staat wäre. Deshalb stemmen sie sich mit allen ihren Mitteln gegen Putins Invasion, setzen zu Tausenden als Soldaten und Freiwillige ihr Leben ein gegen die russische Armee, die noch vor einigen Wochen als unbezwingbar galt.

„Wenn die Russen aufhören zu kämpfen, ist der Krieg vorbei. Wenn wir die Waffen niederlegen, dann werden wir Ukrainer das nicht überleben“, schrieb mir meine Freundin, die Kriegsberichterstatterin Nataliya Gumenyuk.

Sie und andere fragen mich heute, warum die Deutschen, die die Rote Armee und Gorbatschow ohne Wenn und Aber für den Tschernobyl-Einsatz glorifizieren, sich heute so schwer damit tun, sich eindeutig auf die Seite derjenigen zu stellen, die in Europa für ihre Freiheit und gegen Faschismus in russischem Gewand kämpfen.

Ich schrecke vor den Antworten noch zurück. Sie haben mit der deutschen Angst zu tun. Sie haben aber auch damit zu tun, dass die Deutschen weiter nicht loskommen von ihrer besonderen Bindung zu Moskau und dessen imperialen Blick auf die Ukraine.

Da liegt noch viel vor meinem Land. Und Faschismus ist mindestens so schwer zu bekämpfen wie die Folgen einer atomaren Katastrophe. Besonders dann, wenn er nicht erkannt wird.

![]()

Gefördert durch:

Verwandte Themen

Newsletter bestellen

Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.