Film als Zeitkapsel – die Ukraine auf der Berlinale

Die Berlinale-Sektion Forum präsentierte in diesem Jahr zwei formal gegensätzliche ukrainische Filme, verbindendes Element ist die sich gewaltsam in den Filmstoff fräsende Kriegsrealität. Elisabeth Bauer über die Filme „Redaktsiya“ und „Intercepted“.

Die traditionsreichen Berliner Filmfestspiele warteten im vergangenen Jahr mit einem Ukraine-Schwerpunkt auf, der sich nicht nur symbolisch im gelb-blau gefärbten Berlinale-Bären manifestierte, sondern auch in der Filmauswahl: Neun Filme, die sich dem kriegsversehrten, widerständigen Land in verschiedensten Genres annäherten, ukrainisch-produziert oder in der Ukraine gedreht, standen auf dem Programm.

In diesem Jahr fiel die Anzahl an Ukraine-Themen geringer aus, doch war das Land weiter präsent. Das Forum, eine Sektion, die bestrebt ist, überhörte Stimmen sichtbar zu machen, hatte auch auf der diesjährigen 74. Berlinale mit „Redaktsiya“ von Roman Bondarchuk und „Intercepted“ von Oksana Karpovych zwei formal höchst unterschiedliche ukrainische Filme aufgenommen, die beide (in)direkt den russisch-ukrainischen Krieg in den Blick nehmen. Gerade vor dem Hintergrund, dass das Filmfestival genau zwei Jahre nach Beginn der vollumfänglichen russischen Invasion stattfand, ein wichtiges Zeichen.

„Collecting Voices“: ukrainische Filme im Forum

Beide Filme waren auch Gegenstand des Panels „Collecting Voices: Ukrainian Cinema Confronting the Unspeakable“, moderiert von der Essayistin und Übersetzerin Kateryna Mishchenko. „Wir müssen unsere Denkweisen ändern, um zukünftige Kriege zu verhindern“, sagte die Filmkritikerin und Co-Kuratorin der Kyiv Critics‘ Week Daria Bardior in diesem Rahmen, „wir müssen unseren Blick dekolonisieren, auf die Peripherien lenken – Zentralasien, die baltischen Länder, die Ukraine.“

„Intercepted“: Filmdokument des Horrors

Die Filmautorin und Regisseurin Oksana Karpovych (Kyjiw/Montreal) betrachtete es nach Beginn der umfassenden Invasion als ihre Pflicht, ausländische Reporter zu begleiten, für sie zu übersetzen, ihnen Orientierung in der ukrainischen Kriegsrealität zu geben. Dabei hielt sie sich oft stundenlang in unmittelbaren Kriegsgebieten auf – meist still, beobachtend.

„Die Realität des Krieges besteht aus angespanntem Warten und Stille“, erzählte sie bei der zweiten Berlinale-Vorstellung ihres Dokumentarfilms „Intercepted“, einer ukrainisch-kanadisch-französischen Co-Produktion. „Manchmal ist es nur schwer auszuhalten. Je näher man der Frontlinie kommt, desto mehr fühlt man diese Stille und Anspannung. Was in den Nachrichten gezeigt wird, ist nur die Oberfläche.“

Bild und Ton: zwei Realitäten in spannungsvollem Verhältnis

Die Filmidee schöpfte Karpovych aus der konkreten Erfahrung des Krieges. „Die Idee war, still zu halten und zu beobachten.“ Dieser Ansatz ist in der Kameraführung, den statischen Aufnahmen, die ruhig und gnadenlos die ukrainische Realität physischer Zerstörung fixieren, deutlich zu erkennen. Mal ist es ein verwüsteter Küchentisch, auf dem die Spuren eines Frühstücks in der Zeit eingefroren zu sein scheinen, mehrfach blickt die Kamera regungslos aus den aufgerissenen Fenstern einer von unzähligen verwaisten Hausruinen hinaus. Gefilmt wurde im Sommer 2022 während eines „Roadtrips“ durch das Kriegsgebiet – aus dem Norden in den Süden und Osten.

Die Doku lebt jedoch von der Gegenüberstellung von der statisch-visuellen Ebene, die die ukrainische Kriegserfahrung abbildet, und den Aufzeichnungen „aufgefangener“ Telefongespräche russischer Soldaten mit ihren Angehörigen. Auf YouTube stieß Karpovych auf jenes vom ukrainischen Geheimdienst aufgezeichnete und veröffentlichte Audiomaterial. Aus dreißig Stunden – und 930 Telefongesprächen, manche davon bereits fragmentarisch gekürzt, datiert auf März bis September 2022 – ist nur ein Bruchteil in den Film eingeflossen; sorgsam ausgewählt wurden die Sequenzen von der Regisseurin auch nach sprachlichen Kriterien.

Wenn Sprache die Wirkung russischer Propaganda spiegelt

Die aufgefangenen Gespräche, vorsichtig in die Bildebene eingewoben, sind nur schwer zu ertragen: Sie belegen konkrete Verbrechen genauso wie die Wirkungsweisen russischer Propaganda, spiegeln fanatische russische Sichtweisen. Ukrainer werden gemeinhin als „chochols“ (russische abwertende Bezeichnung für Ukrainer) bezeichnet, die Soldaten beschreiben detailreich ihre Plünderungen ukrainischer Häuser, berichten von ihren Aufträgen, ukrainische Zivilisten zu erschießen, von ihrer Ausführung. Sie reflektieren ihr fehlendes Mitleid, ihren Schock oder ihren Enthusiasmus, den sie während oder infolge des Mordens verspüren.

Begleitet von den Erzählungen der russischen Soldaten selbst, steht den Betrachtenden der russische Horror, dem die Ukrainer weiterhin ausgesetzt sind, in aller Gewalt vor Augen. Fast noch schockierender als die Aussagen sind jedoch die Reaktionen – von Müttern, Partnerinnen, Vätern. „Ich hoffte, auf Empathie oder einen Anflug von Mitleid zu stoßen – aber in 30 Stunden Audiomaterial fand ich nur eine Stimme einer Mutter, die die wahre Natur des russischen Regimes verstanden, die Propaganda durchschaut zu haben schien“, sagte die Filmemacherin nach dem Screening sichtlich bewegt.

Russische Verbrechen in der Ukraine: „nicht fake, sondern real“

„Was ist der Grund für die grausame Natur dieser russischen Frauen? Wie stark ist die Macht der russischen Propaganda? Wie gewaltvoll ist die russländisch-imperiale Invasion in der Ukraine wirklich?“ Es sind Fragen wie diese, die Karpovych mit ihrem starken humanistischen Filmblick ergründen wollte – dafür wurde sie auf der Berlinale mit einer lobenden Erwähnung von der ökumenischen Jury geehrt. „Meine Aufgabe als Filmemacherin ist es, zu beweisen, dass das, was in der Ukraine passiert, nicht fake, sondern real ist“, so Karpovych.

Dabei ist ihr Anliegen weit davon entfernt, die russischen Soldaten als unschuldige Opfer der Propaganda darzustellen – oder den Angriffskrieg als „Putins Krieg“ zu verharmlosen. „Jeder Einzelne trägt Verantwortung für seine Verbrechen. Ich wollte diese Soldaten als die Verbrecher zeigen, die sie sind.“

„Redaktsiya“: Hybrid aus Dokument und Fiktion

Im Falle des anderen ukrainischen Forum-Beitrags „Redaktsiya“ kommen sich Fiktion und ukrainische Kriegsrealität erschreckend nahe – oder vielmehr wird die fiktive von der realen Ebene überholt. Fast schaffte es das Filmteam um Roman Bondarchuk, die Dreharbeiten seines zweiten Langspielfilms vor dem russischen Großangriff im Chersoner Gebiet abzuschließen. Was fehlte, war der Epilog, der während des Krieges unter stark veränderten und erschwerten Bedingungen in der Slowakei gefilmt werden musste.

Der russische Angriffskrieg ist – ohne im Zentrum des Sujets zu stehen – anwesend: Nicht nur wurden die Produktionsbedingungen vom Krieg beeinträchtig, er hat sich auch auf brutale Weise in den Handlungsort sowie die Lebensrealitäten der am Film Beteiligten eingefräst. Forum-Chefin Barbara Wurm bedankte sich bei dem ukrainischen Gast für einen „selbstkritischen Film“, dem neben der lokalen auch eine größere, globale Kritik eingeschrieben sei.

Vorwegnahme der Kriegseskalation

Auch in der Filmrealität herrscht jener Krieg, den Russland bereits 2014 in der Ostukraine begann und 2022 zum „großen Krieg“ auf die Gesamtukraine ausweitete; im Film wird jene Ausweitung der Kriegshandlungen antizipiert. Reale und fiktive Zeit gehen jedoch auseinander, denn während Bondarchuk seinen Film „sechs Monate vor Eskalation des Krieges“ beginnen lässt, endet er „sechs Monate nach Kriegsende“ – Cherson bleibt im Film vom Krieg weitgehend unberührt, der Kachowka-Staudamm hat noch nicht weite Teile der Region überschwemmt.

Die Hauptfigur Jura, ein Biologe in seinen späten Zwanzigern, verliert seine Anstellung im lokalen Naturkundemuseum, nachdem er, unfreiwillig, Zeuge von Brandstiftung in den Chersoner Pinienwäldern wird. Mit einem Kollegen erforscht er die Flora und Fauna der Steppenlandschaft – und sucht: Biber. Der Beweis über das Vorkommen des bedrohten Nagetiers würde der hiesigen Kulturlandschaft den Status des Europäischen Naturschutzgebiets verleihen. Das Wissenschaftler-Duo steht für den alltäglichen Kampf um die fragile Wahrheit – in einer Realität, in der nicht das Recht, sondern Wahlkampfspektakel und Chaos regieren.

Wildes Politspektakel – im Zeitalter von Desinformation und „post-truth“

Die Handlung dieser bitteren und doch humorvollen Satire, die sich den korrupten Machenschaften der lokalen Regierung annimmt und anhand der Filmerzählung auf die manipulativen Mechanismen der Propaganda im postfaktischen Zeitalter weist, ist eingebettet in beobachtende Close-up-Aufnahmen: Im Fokus steht die ukrainische Steppe mitsamt dem „verschollenen“ Biber.

Nachdem Jura mit dem Versuch, seine Recherche über die Brandstiftung zu veröffentlichen, gegen Wände läuft (Museumsleiterin: „Ich sehe, höre und weiß nichts – das hier ist ein Museum!“), sieht er sich aus finanziellen Gründen gezwungen, bei der Lokalzeitung „Pektoral“ einzusteigen. „Fakten interessieren die Leute nicht, das Wichtigste sind die Leser und Werbung“, verkündet der Chefredakteur, der seine Zeitung bereitwillig als Influencer-Medium von der vor dem Wahlkampf stehenden Regierungspartei instrumentalisieren lässt. Jura fragt: „Und was ist mit dem Krieg?“

Über die Suche nach Wahrheit – und ein „bodenloses Meer an Lügen“

Als frischgebackener Journalist versucht der Protagonist das Labyrinth der Desinformation, mit dem er sich konfrontiert sieht, zu entwirren. Auf diesem Weg trifft er auch einen obskuren, mit spirituellen Fähigkeiten ausgestatteten Imker, der ihm eröffnet, dass er „die Stimmen“ befrage, wenn er nach Antworten suche. „Hast du mal gefragt, wann dieses Chaos endet, wann die Regierung regieren wird, wann der Krieg vorbei ist?“, fragt Jura. „Wenn unsere Flagge auf allen Häusern weht“, erwidert der Sonderling.

Mindestens ebenso wie Jura verzweifelt die Journalistin und feministische Aktivistin Lera an der fabrizierten Realität im südostukrainischen Hinterland – auch sie versucht aus jener engstirnigen Provinzialität auszubrechen. „Ich schreibe meine Wahrheit, sie wird publiziert, um dann in einem bodenlosen Meer an Lügen zu versinken“, ist ihre ernüchterte Bestandsaufnahme. Das hindert die beiden jedoch nicht daran, die scheinheiligen Machenschaften lokaler Politiker freilegen zu wollen, was sie unfreiwillig in die mystische Parallelwelt einer Ökokommune katapultiert. Für Jura ist und bleibt Lera der Inbegriff „wahrhaftiger“ Realität: „Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal etwas Echtes in den Armen zu halten.“

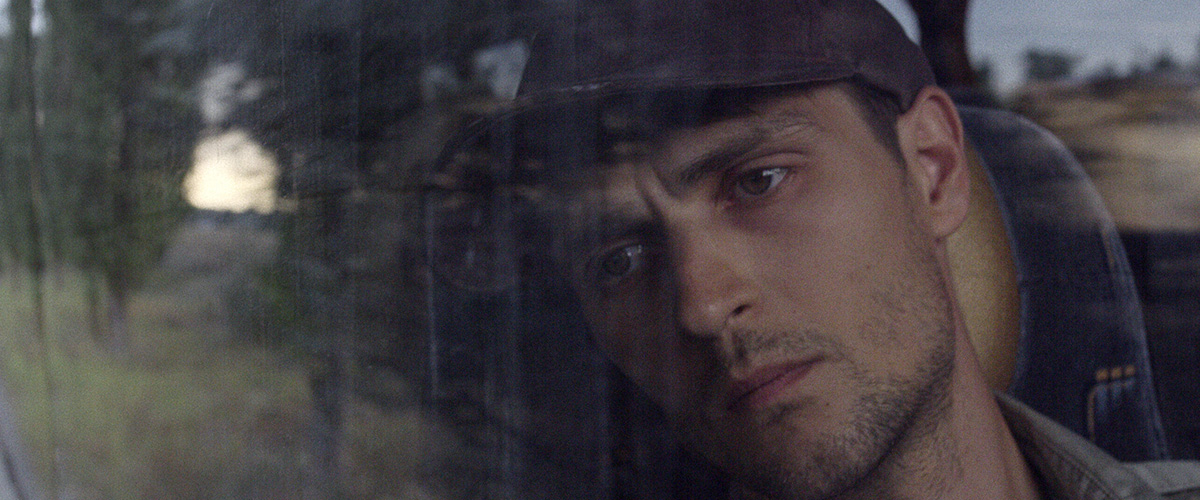

Aus der Film- in die Kriegsrealität – von Awdijiwka auf die Berlinale

Dass diese fiktive Geschichte von dokumentarischen Elementen durchzogen ist, liegt nicht nur daran, dass etwa Hauptdarsteller Dmytro Bahnenko früher selbst einmal Journalist in Cherson gewesen ist. Der im Film im Hintergrund grollende Krieg drang in der Realität gewaltsam ins Leben aller am Produktionsprozess Beteiligten ein: Ein Großteil des Filmteams wurde in die Westukraine oder ins Ausland vertrieben, einige Schauspieler zogen in den Verteidigungskampf. So auch Bahnenko: Auf die Berlinale reiste er direkt aus dem Frontgebiet bei Awdijiwka – jener schwerumkämpften Ortschaft, aus der sich die Ukrainer erst kürzlich zurückziehen mussten. Mittlerweile ist er ins Kriegsgebiet zurückgekehrt.

Im Film wird deutlich: Cherson hatte bis zur umfassenden Invasion einen konservatorischen Charakter, wo vieles, was etwa in der Hauptstadt Kyjiw längst dem Lauf der Zeit anheimgefallen war, noch zu bestaunen war – wenn auch verstaubt und patiniert. Dazu gehörten sowjetische architektonische Überbleibsel genauso wie institutionelle (korrupte) Strukturen, die von der Zeit des wilden Übergangs zum Kapitalismus in den Neunzigern zeugten.

Film als Zeitkapsel

Der Regisseur Bondarchuk, der selbst aus Cherson stammt, beschreibt die Realitäten, die sein Filmteam während der Dreharbeiten vorfand, als „ein Museum leerstehender Gebäude, wie eine Zeitkapsel.“ Heute ist das Gebiet zerstört, teilweise von den Russen besetzt – und die meisten Orte, die im Film „dokumentiert“ sind, existieren schlicht nicht mehr. „Jetzt ist das Film Schauen selbst wie eine Zeitkapsel“, sagte der Filmemacher am Abend der Weltpremiere im ausverkauften Delphi Filmpalast.

Die bitterste Wahrheit ist jedoch, dass auch dieser Film weder die Zeit zurückdrehen noch Tote wiedererwecken kann – dass Cherson von Krieg und Wassermassen apokalyptisch verwüstet, dass die Natur dieses Gebiets unwiederbringlich verändert wurde. Wiktor Onysko, Schnittmeister des Films, wurde nahe Enerhodar im Kampfeinsatz getötet; Wasyl Kucharskyj, der den geheimnisvollen Imker verkörpert, erlag als Soldat seinen schweren Verletzungen.

![]()

Gefördert durch:

Verwandte Themen

Newsletter bestellen

Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.