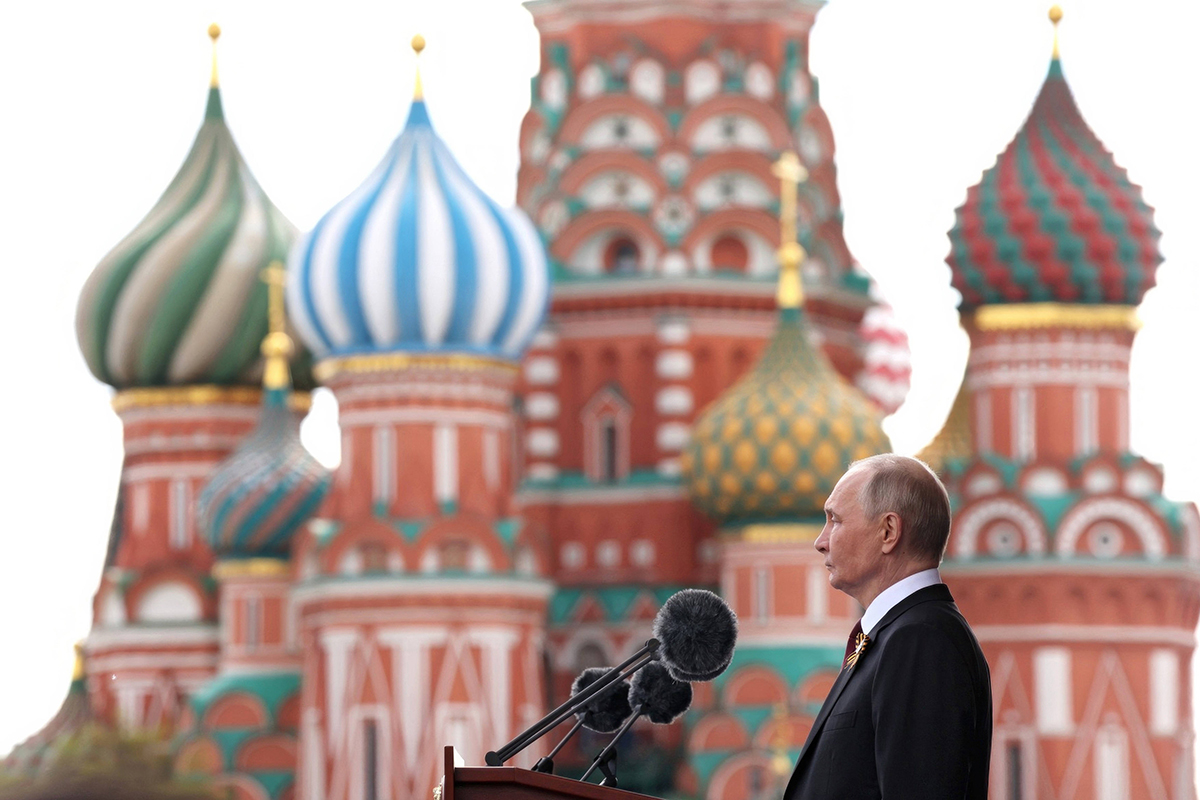

„Moskau verbirgt seine Schwächen“

Presseschau 29. April bis 13. Mai 2025:

Risse in der russischen Wirtschaft +++ US-Rohstoffabkommen: Erfolg ohne Sicherheitsgarantien? +++ Rumäniens Unterstützung wackelt

Risse in der russischen Wirtschaft

Russland gibt sich verhandlungsbereit – und unbesiegbar. Doch ukrainische Medien zeichnen ein anderes Bild: steigende Preise, sinkende Wirtschaftsleistung, schrumpfende Reserven. Die Staatsausgaben für den Krieg würden Rekordhöhen erreichen, während der Nachschub stocke und das Sozialsystem leide.

„Moskau verbirgt sorgfältig seine Schwächen“

Ekonomitschna Prawda erklärt, warum die wirtschaftliche Entwicklung in Russland zentral für den Kriegsverlauf sei:

„Auf dem Weg [...] zu Verhandlungen über ein Einfrieren des Krieges verbirgt Moskau sorgfältig seine Schwächen. Diese betreffen die Verluste an Menschenleben und militärischer Ausrüstung sowie den schwindenden Rückhalt für den Krieg in der Bevölkerung. Den größten Schaden aber hat die russische Wirtschaft erlitten.

Die Kriegsökonomie folgt eigenen Regeln: Es entsteht ein massiver, unproduktiver Verbrauch an der Front. Er verschlingt enorme Mengen an Ressourcen, die unter normalen Umständen für die Produktion nützlicher Güter für die Bevölkerung eingesetzt werden könnten. Die zivile Produktion wird der militärischen geopfert.

Mehr noch: Die Nachfrage an der Front muss auch von irgendwem bezahlt werden. Zunächst übernimmt das der Staat, doch je länger der Krieg dauert, desto mehr wird diese Last auf die Bevölkerung abgewälzt. Sie ist leichter [zu tragen], wenn wirtschaftliche Hilfe von außen kommt – und schwerer, wenn sie ausbleibt. Russland erlebt genau diesen zweiten Fall.“

„Erste Anzeichen einer Rezession“

Forbes analysiert, was mit der russischen Wirtschaft passieren könnte, wenn sich aktuelle Trends fortsetzen:

„Die durch Militärausgaben überhitzte russische Wirtschaft zeigt bereits erste Anzeichen einer Rezession. Der militärisch-industrielle Komplex verliert [zunehmend] seine Fähigkeit, den Rückgang des Privatsektors auszugleichen. Laut Analysten, die die russische Wirtschaft regelmäßig beobachten, ist das BIP im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum vierten Quartal 2024 – saisonbereinigt – um 0,3 bis 1,5 Prozent gesunken. Gleichzeitig stieg die Inflation auf mehr als zehn Prozent. Man kann also bereits jetzt von einer Stagflation sprechen.

Ein aus heutiger Sicht wahrscheinliches Szenario – vorausgesetzt, die Ölpreise bleiben über längere Zeit niedrig und der Sanktionsdruck lässt nicht nach – ist eine erzwungene Ausgabenkürzung im föderalen Haushalt. Denn die Notreserve [der Russischen Föderation], der Nationale Wohlfahrtsfonds, verfügt nur noch über begrenzte liquide Mittel. In der Folge ist mit einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Dynamik zu rechnen. [...]

Das mögliche ‚Gesamtbild‘ einer voll ausgeprägten russischen Wirtschaftskrise wäre ein Rückgang der Nachfrage in allen Bereichen: der staatlichen Ausgaben – aufgrund fehlender Einnahmen; des privaten Konsums – infolge steigender Inflation und pessimistischer [Zukunfts-]Aussichten; der Investitionen – wegen steigender Zinsen für Kredite.“

„Der Unterschied zwischen 2022 und heute ist gewaltig“

Der ukrainische Militärexperte Oleh Katkov, Chefredakteur von Defense Express, erklärt im Gespräch mit der Ukrajinska Prawda, wie sich Russlands Ressourcenmangel inzwischen an der Front bemerkbar mache:

„Russland setzt enorme Ressourcen ein, ist aber nicht einmal in der Lage, den aktuellen militärischen Bedarf zu decken. Dennoch gibt es Fortschritte – langsam, blutig und ineffizient. Die Russen tauschen ihre Menschenleben und Ressourcen gegen unser Territorium ein – und halten diesen Tausch für vorteilhaft.

Der Experte betont, der technische Verfall der russischen Armee sei offensichtlich: ‚Mit Elektrorollern lässt sich deutlich weniger erobern als mit Schützenpanzern. Auf Eseln kann man weitaus weniger Munition transportieren als mit Lastkraftwagen. Was in Russland passiert, ist Degeneration.‘

Katkov vergleicht das Tempo und den Umfang der Offensive von 2022 mit der aktuellen Lage: ‚Man erinnere sich daran, was die russische Armee 2022 erreicht hat, als sie mit gepanzerten Kolonnen vorstieß, und wie viel Territorium sie damals einnahm – [und vergleiche das damit,] wie viel Territorium sie einnimmt, wenn sie so vorgeht, wie sie das heute tut. Der Unterschied ist gewaltig.‘“

US-Rohstoffabkommen: Erfolg ohne Sicherheitsgarantien?

Am 30. April haben die USA und die Ukraine ein Rohstoffabkommen unterzeichnet, um das heftig gerungen wurde. Am 8. Mai hat das ukrainische Parlament das Abkommen ratifiziert. Es enthält keinerlei Sicherheitsgarantien für die Ukraine – und doch sprechen beide Seiten von einem Erfolg. In ukrainischen Medien kommen verschiedene Stimmen zu Wort.

„Teil einer Sicherheitsarchitektur”

Die stellvertretende Regierungschefin Julia Swyrydenko erklärt im Forbes-Interview, warum das Abkommen auch ohne Sicherheitsgarantien ein Erfolg für die Ukraine sei:

„Die USA bezeichnen das Abkommen als Teil einer Sicherheitsarchitektur. Sie glauben, dass wirtschaftliche Interessen amerikanischer Akteure in der Ukraine in besonderem Maße dem Schutz der Ukraine dienen. Wir glauben ebenfalls, dass dies ein Teil einer Sicherheitsarchitektur sein kann – aber ganz bestimmt nicht der einzige.

Im Kern regt dieses Abkommen die USA dazu an, mehr militärische Unterstützung zu leisten. Und es bietet die Möglichkeit, Druck auf Russland auszuüben – denn es zeigt, dass sich die USA in der Ukraine engagieren und bereit sind, ihre Vermögenswerte zu schützen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir erreicht haben.“

„Ausdruck einer neuen internationalen Politik der USA”

Taras Kachka war als stellvertretender Wirtschaftsminister an den Verhandlungen um das Rohstoffabkommen beteiligt. Suspilne ließ sich von ihm erklären, wie der finale Text zustande kam:

„Es war eine intensive Arbeit, denn der politische Kontext der [zeitweise ungewissen] […] US-Unterstützung für die Ukraine im Krieg und die politischen Prioritäten der Trump-Administration setzten uns enorm unter Zeitdruck. Wir haben [den Entwurf des] Abkommens 70 Tage vor der Unterzeichnung zum ersten Mal gesehen, die eigentliche Arbeit am konkreten Text begann praktisch erst im April. Eine der Verhandlungsrunden dauerte mehr als 20 Stunden – ohne Unterbrechung.

Aus den USA bekommen wir die Rückmeldung: Für sie ist dies ein äußerst wichtiges Abkommen – nicht nur in geografischer Hinsicht oder wegen seines Umfangs, sondern auch als Ausdruck einer neuen internationalen Politik der USA.“

„Man hat uns nicht erklärt, was wir da unterschrieben haben”

LB berichtet aus dem ukrainischen Parlament und zeigt, wie viele Fragen der künftigen Zusammenarbeit im Rahmen des Abkommens noch offen sind:

„Für [die Präsidentenpartei] Diener des Volkes sprach [in der Parlamentsdebatte] der Fraktionsvorsitzende Davyd Arakhamiia. Er betonte, dass viele das Abkommen zu eng interpretierten: ‚Man sagt, es gehe um Mineralien ... Aber dieses Abkommen ist viel umfassender. Es geht um Technologien, die wir nicht haben. [...] Es geht um große amerikanische Unternehmen, die kommen und in unserem Land ein Ökosystem aufbauen können ... Man kann mindestens mit mehreren zehntausend neuen Arbeitsplätzen rechnen, die dank dieses Partners geschaffen werden.‘

[...]

Der Vorsitzende der Oppositionsfraktion Europäische Solidarität, Petro Poroschenko, zeigte sich gewohnt emotional. Er empörte sich über die Abwesenheit von Präsident Selenskyj bei der Ratifizierung im Plenarsaal: ‚Zur Ratifizierung wurde kein Dokument mit einer großen staatlichen Vision vorgelegt, sondern das Produkt von fünf, sechs berühmten Managern, die niemand kennt … [Poroschenko spielte damit auf Teile von Selenskyjs Kabinett an, die das Dokument präsentierten.] Und man hat uns überhaupt nicht erklärt, was wir da unterschrieben haben.‘“

Rumäniens Unterstützung wackelt

Der Wahlerfolg des rechtspopulistischen EU-Skeptikers George Simion in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Rumänien hat auch in der Ukraine für Unruhe gesorgt. Simion lehnt Militärhilfe für Kyjiw ab – und stellt damit die bisher stabile Partnerschaft in Frage. Rumänien galt als einer der verlässlichsten Nachbarn: politisch, logistisch, militärisch. Ukrainische Medien analysieren die gesellschaftlichen Brüche im Land und mögliche Folgen für die künftige Zusammenarbeit.

„Machtwechsel könnte Bukarests Kurs drastisch ändern”

Die in Bukarest lebende ukrainische Journalistin Marianna Prysiazhniuk beschreibt in LB, warum der Wahlerfolg Simions eine reale Gefahr für die Ukraine darstelle:

„Wenn ein Gürtel der Kreml-Loyalität rund um die Ukraine entsteht – von Ungarn und Serbien über die Slowakei bis hin zu möglicherweise Rumänien unter George Simion – könnte dies die sicherheits- und geopolitische Landschaft der Region grundlegend verändern. Bislang war Rumänien ein verlässlicher Verbündeter des Westens: Mitglied von EU und NATO, strategisch wichtig für die Unterstützung der Ukraine – ein Nachbar, der Sicherheitsinteressen über politische Spekulationen stellte.

Rumäniens Schwarzmeerhäfen und [die Schifffahrts-]Wege der Donau sind unverzichtbar für den Export ukrainischen Getreides, das Land dient als Transitkorridor für humanitäre und militärische Hilfe. Bukarest beherbergt zehntausende Geflüchtete, auf rumänischen Militärbasen sind Einheiten von NATO-Partnern stationiert, die die Ostflanke des Bündnisses stärken.

Die rumänische Regierung unterstützte alle EU-Sanktionspakete gegen Russland und leistete Hilfe für die Ukraine. Wenn aber in Bukarest offen prorussische oder europafeindliche Kräfte an die Macht kommen, könnte sich dieser Kurs drastisch ändern.“

„Systematische antiukrainische Aktivitäten”

Simion und seine Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) fordern offen eine Revision der Staatsgrenzen – Gebiete, die heute zur Ukraine gehören, betrachten sie als historisch rumänisch. Babel beleuchtet die Hintergründe:

„Simion fordert […] die Rückgabe des ukrainischen Bessarabiens an Rumänien: ‚Dieser Pakt [zwischen der Sowjetunion und den Nazis im Jahr 1940] hinterlässt bis heute Narben in Rumänien. Ich fordere Würde für die Rumänen jenseits unserer Grenzen‘, [so Simion].

‚[Die Bessarabien-Frage] genießt in Rumänien hohe Zustimmung, ist aber von geringer Intensität‘, [erklärt der rumänische Soziologe Barbu Mateescu]. ‚Es ist, als würde man fragen, ob morgen die Sonne scheinen soll. Die meisten sagen ja. Aber wenn es regnet, wird niemand wütend und startet eine Revolution.‘

Der [Inlandsgeheimdienst] SBU hatte Simion bereits im Jahr 2000 an der Einreise in die Ukraine gehindert. Ihm werden ‚systematische antiukrainische Aktivitäten‘ vorgeworfen, die ‚den nationalen Interessen der Ukraine zuwiderlaufen und deren staatliche Souveränität verletzen.‘ So soll er sich beispielsweise 2011 in Tscherniwzi mit [Mitarbeitern] russischer Geheimdienste getroffen haben.“

„Die eigentliche Gefahr ist die Polarisierung vieler Gesellschaften”

Jewropejska Prawda sprach mit dem Außenpolitik-Experten Serhii Herasymchuk darüber, dass die Gesellschaften in benachbarten Ländern politisch zunehmend polarisiert sind – und warum das für die Ukraine gefährlich werden könnte:

„Die Wahlen in Rumänien weisen auf einen regionalen Trend hin, denn ähnliche Entwicklungen zeichnen sich […] in Moldau und Bulgarien ab, wo ebenfalls vorgezogene Parlamentswahlen möglich sind. Auch in Moldau gilt: Ohne die Mobilisierung der Wählerschaft haben proeuropäische Kräfte keine Chance, ihre Mehrheit zu halten.

Die Gefahr dieser Entwicklung liegt aber nicht nur darin, dass ultrakonservative, rechtsextreme oder prorussische Kräfte an die Macht kommen könnten. Bedrohlicher ist […] vor allem die Polarisierung der Gesellschaft.

Es ist keineswegs sicher, dass die Rechtsradikalen die Parlamentswahlen in Rumänien gewinnen. Ebenso wenig ist ein Wahlsieg prorussischer Kräfte in Bulgarien garantiert. Und auch in Moldau ist ein klarer Sieg der prorussischen Parteien alles andere als sicher.

Sicher ist jedoch, dass all diese [Entwicklungen] mit sehr hohen gesellschaftlichen Spannungen einhergehen – jeder Funke kann Proteste auslösen, die in gewaltsame Auseinandersetzungen umschlagen könnten.

Damit nicht genug. Sollte Simion Präsident werden – und der rumänische Präsident absolviert traditionell seinen ersten Staatsbesuch in Moldau –, brächte das [die dortige] Präsidentin Maia Sandu in eine unbequeme Lage. Sie müsste entweder einem zur Persona non grata erklärten Politiker die Einreise gestatten oder ihm den Besuch verweigern. Aus demselben Grund wäre dies auch für die Ukraine eine Herausforderung.

![]()

Ukrainische Medien

Die Online-Zeitung Ukrajinska Prawda veröffentlicht als regierungskritisches Medium investigative Artikel und deckte auch Korruptionsfälle innerhalb der ukrainischen Regierung auf. Sie zählt zu den meistgenutzten Nachrichtenportalen der Ukraine.

Die Ukrajinska Prawda wurde im Jahr 2000 vom ukrainisch-georgischen Journalisten Heorhij Gongadse gegründet, der im darauffolgenden Jahr – angeblich auf Veranlassung des damaligen Präsidenten Leonid Kutschma – ermordet wurde. Die heutige Chefredakteurin ist die bekannte ukrainisch-krimtatarische Journalistin Sevgil Musaieva.

Im Mai 2021 verkaufte die damalige Eigentümerin Olena Prytula 100 Prozent der Anteile an Dragon Capital, eine ukrainische Investment-Management-Gesellschaft, die vom tschechischen Unternehmer Tomáš Fiala geleitet wird.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 69,6 Millionen

Das Online-Nachrichtenportal und ‑Fernsehen Hromadske finanziert sich über Crowdfunding bei seinen Leserinnen und Lesern, Spenden, Werbung und über für andere Medien aufgenommene Videos.

Hromadske wurde als NGO mit dazugehörigen Online-Medien im November 2013 mit Beginn des Euromaidan gegründet. Die jetzige Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Jewhenija Motorewska, die sich zuvor mit dem Thema Korruption in ukrainischen Strafverfolgungsbehörden befasst hat.

Die Weiterentwicklung von Hromadske wird von einem Vorstand vorangetrieben, der aus sieben prominenten ukrainischen Persönlichkeiten besteht, darunter Nobelpreisträgerin Oleksandra Matwijtschuk.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 2,8 Millionen

Der ukrainische Fernsehsender mit Online-Nachrichtenportal, dessen Chefredakteurin die ukrainische Journalistin Chrystyna Hawryljuk ist, wird finanziell von der ukrainischen Regierung unterstützt. In diesem Zusammenhang hat sich die Website einer ausgewogenen Berichterstattung verpflichtet.

Das renommierte Institute of Mass Information führte Suspilne.Novyny im September 2021 auf der sogenannten „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die ein sehr hohes Niveau an zuverlässigen Informationen bieten.

Suspilne.Novyny wurde im Dezember 2019 gegründet und gehört zur Nationalen öffentlichen Rundfunkgesellschaft der Ukraine. Im Januar 2015 war die zuvor staatliche Rundfunkanstalt entsprechend europäischen Standards in eine öffentliche Rundfunkgesellschaft umgewandelt worden.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 7,4 Millionen

NV ist eine Print- und Online-Zeitschrift, deren Schwerpunkt auf Nachrichten aus dem Ausland und der ukrainischen Politik liegt. Zu den Hauptthemen zählen die internationale Unterstützung der Ukraine, Korruption sowie die künftige Entwicklung des Landes. Die Online-Ausgabe veröffentlich oft Artikel renommierter ausländischer Medien wie The Economist, The New York Times, BBC und Deutsche Welle. Die Zeitschrift erscheint freitags als Druckausgabe auf Ukrainisch, die Website ist auf Ukrainisch, Russisch und Englisch verfügbar. NV gilt als eine der zuverlässigsten Nachrichtenquellen in der Ukraine.

NV wurde im Jahr 2014 – ursprünglich unter dem Namen Nowjoe Wremja („Die neue Zeit“) – vom ukrainischen Journalisten Witalij Sytsch gegründet, der die Chefredaktion übernahm. Zuvor arbeitete Sytsch bei dem ebenfalls populären Magazin Korrespondent. Er verließ Korrespondent, nachdem es an Serhij Kurtschenko – einen Janukowytsch nahestehenden Oligarchen aus Charkiw – verkauft worden war. NV gehört zum Verlagshaus Media-DK, dessen Eigentümer der tschechische Unternehmer Tomáš Fiala ist.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 27,1 Millionen

Dserkalo Tyschnja liefert Hintergrundberichte und Analysen; das Themenspektrum umfasst politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Themen. Die Zeitung betrachtet die ukrainische Politik und deren Akteure in einem internationalen Zusammenhang. Dserkalo Tyschnja steht auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die zuverlässige Informationen liefern.

Dserkalo Tyschnja ist eine der ältesten ukrainischen Zeitungen und erschien zuerst 1994. Seit 2020 ist die Zeitung nur noch online verfügbar: auf Ukrainisch, Russisch und Englisch. Chefredakteurin ist die bekannte ukrainische Journalistin Julija Mostowa, Ehefrau des ehemaligen ukrainischen Verteidigungsministers Anatolij Hrysenko.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 4,7 Millionen

Das ukrainische Online-Magazin Babel wurde im September 2018 gegründet. Das Themenspektrum umfasst soziale und politische Themen; besonderes Augenmerk gilt aber auch Nachrichten aus der Wissenschaft und über neue Technologien.

Nach dem 24. Februar 2022 wurde die zuvor ebenfalls angebotene russische Version der Website geschlossen. Stattdessen wird nun eine englische Version angeboten. Babel finanziert sich über Spenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Babel engagieren sich in zahlreichen Projekten, die darauf abzielen, die ukrainischen Streitkräfte während des Krieges zu unterstützen.

Die Eigentümer des Online-Magazins sind der erste Chefredakteur Hlib Husjew, Kateryna Kobernyk und das slowakische Unternehmen IG GmbH.

Heute ist die ukrainische Journalistin Kateryna Kobernyk Chefredakteurin von Babel.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 1,1 Millionen

Das Online-Magazin LB gehört zum Horschenin-Institut, einer ukrainischen Denkfabrik, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Prozessen in der Ukraine und der Welt beschäftigt. LB hat sich auf Interviews spezialisiert; häufige Themen sind die ukrainische Innen- und internationale Politik sowie soziale Fragen in der Ukraine.

LB wurde im Juni 2009 unter dem Namen Liwyj Bereh gegründet, Chefredakteurin Sonja Koschkina hat seit 2018 einen eigenen Youtube-Kanal „KishkiNA“, auf dem sie Interviews mit verschiedenen Personen veröffentlicht.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 2 Millionen

Im Fokus des ukrainischen im Jahr 2000 gegründeten Online-Nachrichtenportals LIGA stehen wirtschaftliche, politische und soziale Themen. Seit 2020 steht LIGA auf der „weißen Liste“ ukrainischer Medien, die stets präzise Informationen und zuverlässige Nachrichten anbieten.

Chefredakteurin ist die ukrainische Journalistin Julija Bankowa, die davor eine leitende Position bei dem Online-Magazin Hromadske hatte.

Der Eigentümer des Nachrichtenportals ist die ukrainische unabhängige Mediaholding Ligamedia, deren Geschäftsführer Dmytro Bondarenko ist.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 8,5 Millionen

Censor präsentiert sich als Website mit „emotionalen Nachrichten“. Der Fokus liegt vor allem auf innenpolitischen Entwicklungen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind viele Beiträge den Ereignissen an der Front und den ukrainischen Streitkräften gewidmet. Censor ist auf drei Sprachen verfügbar: Ukrainisch, Russisch und Englisch.

Das Nachrichtenportal Censor wurde 2004 vom bekannten ukrainischen Journalisten Jurij Butusow gegründet und zählt zu den populärsten Nachrichtenseiten des Landes. Butusow gilt als scharfer Kritiker von Präsident Selenskyj. Er erhebt schwere Vorwürfe in Bezug auf Korruption innerhalb der ukrainischen Regierung, schlechte Vorbereitung auf den Krieg gegen Russland und unbefriedigende Verwaltung der Armee. Butusow wird von über 400.000 Menschen auf Facebook gelesen. Seine Posts auf dem sozialen Netzwerk haben enormen Einfluss und lösen hitzige Diskussionen aus.

Aufrufe der Website im Mai 2023: 59 Millionen

Newsletter bestellen

Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein und bleiben Sie auf dem Laufenden.